LIPUTAN KHUSUS:

Merdeka ala Talaga Piru: Bebas Berkebun, Usai Lepas dari Nikel

Penulis : Muhammad Jaya Barends, MALUKU

Penghidupan sebagai petani hutan Talaga Piru yang makmur sentosa pernah nyaris celaka ketika tambang nikel yang dikendalikan mantan istri bupati beroperasi. Setelah kembali terbebas dari nikel, mereka kembali merdeka dengan agroforestri.

SOROT

Minggu, 17 Agustus 2025

Editor : Yosep Suprayogi

BETAHITA.ID - Rimbun pohon kelapa berbaris subur di Samauru, sebuah wilayah perkebunan warga Dusun Talaga Piru, Seram Bagian Barat, Maluku. Di antara celah pohon itu, terselip cengkih dan singkong—hampir tak ada lahan yang menganggur. Tanah ini telah dimanfaatkan Wa Maena turun temurun.

Di lahan ini pula terpancak para-para, tempat mengasapi daging kelapa. Saat ditemui, akhir Juli 2025, wanita 60 tahun itu tengah membelah batok kelapa yang menggunung.

Meski sudah uzur, ia masih tangkas. Jemari tangannya lincah memainkan ujung parang, mengeluarkan daging kelapa satu per satu dari dalam tempurung. Saat itu ia bersama suamianya, La Udin Titalouw, 70 tahun.

“Lagi bantu suami bikin kopra. Sebab dari hasil kebun ini pula yang menghidupi katong (kita), bukan tambang,” ungkap Wa Maena kepada Betahita Jumat, 25 Juli 2025.

Udin lalu mengangkat tumpukan daging kelapa ke atas pengasapan hasil kerja istrinya. Sejurus kemudian, ia menyalakan api pada serabut kelapa. Asap pun membumbung tinggi mencapai para-para.

Udin bercerita, dalam setahun bisa tiga kali mengelola kopra yang rata-rata hasilnya bisa mencapai satu ton. Rutinitas ini telah dilakoni semenjak menikah dengan Wa Maena.

Kini harga komoditas berkisar Rp 15 ribu hingga Rp 24 ribu per kilogram. Selain mengolah kopra, lanjut Udin, di kebunnya juga ada pohon cengkih dan tanaman umur pendek lain.

“Jadi di kebun ada bermacam-bacam tanaman. Tujuannya, agar penghasilan lebih stabil. Bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih dari cukup,” ujarnya.

Olehnya itu, Udin tak setuju dengan beroperasinya tambang nikel lagi. Ia beralasan, kebun akan rusak dan berdampak mudarat terhadap lingkungan. “Sudah pasti mata pencarian lenyap kalau tambang nikel beroperasi lagi.”

Tak hanya Udin, mayoritas warga Dusun Talaga Piru yang berjumlah 695 Kepala Keluarga (KK) bermatapencaharian mengelola lahan, memakai bentuk agroforestri, dan melaut. Misalnya Vina. Mengelola kebun pohon kelapa yang disewa dari marga Manuputty, di lahannya juga ditanami kangkung, meski “pekerjaan utama saya dan suami mengelola kopra,” jelasnya.

Mengacu penilitian Noviana Khususiyah bersama Subekti Rahayu dan S. Suyanto dari World Agroforestry Centre (ICRAF), agroforestri kompleks dapat meningkatkan pendapatan petani dan merupakan strategi mata pencaharian. Selain itu, layak bagi petani berlahan sempit.

Di sisi lain mampu menjaga kondisi lingkungan secara berkelanjutan karena dapat menyerap karbondioksida dari udara. ”Sehingga melindungi tanah serta sistem tata air dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati,” tulis penilitian tersebut.

Hasil penilitian ini sejalan dengan realitas topografi Dusun Telaga Piru. Dikelilingi formasi perbukitan, dataran yang dijadikan permukiman tak cukup luas. Warga pun terpaksa membangun rumah gantung di bibir pantai.

Di tengan kondisi terhimpit, lahan pertanian warga terutama di Gunung Tinggi dan Samauru dari hasil pemetaan Betahita melalui aplikasi Avenza Maps ternyata tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Manusela Prima Mining (MPM) dengan nomor SK: 545-236.A tahun 2009.

Manajemen PT MPM disebut-sebut dikendalikan Farida Ode Gawu, istri mantan Bupati Seram Bagian Barat yang menjabat dua periode, Jakobus Puttileihalat. Dari data Geoportal ESDM, tercatat IUP-nya diteken Jakobus. Luas konsesi 4.389 hektare, beroperasi hingga 2023. Konsesi membentang di kawasan hutan Talaga Piru dan Dusun Taman Jaya. Dua dusun ini merupakan petuanan Desa Piru. Kemudian terhampar pula di Desa Ariate, Siaputih, hingga Dusun Tanah Goyang.

Guna mengkonfirmasi temuan itu kepada Farida dan manajemen PT MPM, Betahita menyambangi Kantor PT MPM di Jalan Trans Seram, Desa Piru, pada Senin, 28 Juli 2025. Namun saat itu, tak ada pihak manajemen hanya ada tiga pria berbadan kekar berdiri di beranda kantor.

Arief Samal, Humas PT Triajaya Delapandelapan Mineral (TDM), subkontraktor PT MPM, juga enggan menanggapi upaya konfirmasi Betahita melaui pesan WhatsApp dan panggilan. PT TDM adalah subkontarktor PT TDM yang rencananya akan mengerukkan ore nikel di lahan IUP area Gunung Tinggi dan Samauru bagi PT TDM.

Manager Kampanye, Advokasi, Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, curiga sebagian konsesi berada pada kawasan hutan. Baginya, konsep kawasan hutan itu pintu masuk perusahan tambang beraktivitas di hak kelola rakyat.

Perusahan tambang juga melihat sebagai areal clear and clean yang bebas dari manusia dan dianggap ruang kosong.”Karena tidak menjadikan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Nah, itu problem sebenarnya,” tandasnya.

“Padahal ruang-ruang hidup yang diklaim sebagai konsesi, sebetulnya sudah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat sejak lama.”

Kata Anggi ada benarnya, konsesi PT MPM selain berada di areal penggunaan lain (APL) juga pada hutan produksi konversi (HPK) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Namun kata Kepala Kesatuan Pengelolaah Hutan (KPH) Seram Bagian Barat, Jusak Sahumena, perusahan belum memiliki surat izin pemanfaatan kawasan hutan (IPKH).

“Kalau dari data kami, belum ada IPKH. Padahal ada kawasan hutan berstatus HPK dan HPT,” ungkapnya.

Merunut Perlawanan, Menjaga Ruang Hidup

PT Manusela Prima Mining melalui subkontraktor PT Elsindo pada medio 2007 sempat beroperasi di IUP arean Gunung Tinggi. Karena terdampak aktivitas itu, warga lantas melakukan perlawanan dengan memutus tali tongkang bermuatan ore nikek di jetty.

Kala itu, kemarahan warga memuncak akibat perairan berubah warna menjadi cokelat dan terumbu karang tertutup sendiman lumpur saat hujan melanda. Setelah kena amuk, perusahan akhirnya setop beroperasi dan hengkang.

Namun dampaknya, masih terekam dalam inggatan Eddy Masihu dan dirasakan hingga kini. Sekretaris Dusun Telaga Piru ini mengatakan, saat itu debu dari aktivitas ekstraktif menempel pada daun cengkih, pala, lemon, dan daun kelapa.

“Cengkih kering lalu mati, begitu juga pala dan lemon. Padahal kalau beta (saya) pikir tanaman itu kuat,”

“Hanya sebagian tanaman bisa tertolong karena diguyur hujan. Untuk itu, pemerintah harus mencari solusi terbaik.”

Namun beda lagi nasib Wa Asi. 100 pohon cengkih milik wanita paru baya ini daun menguning terdampak abu. Lahan seluas satu hektare miliknya berdekatan dengan pintu masuk menuju PT MPM.

Bahkan kebun cengkih milik mertuanya, yang berjarak 600 meter dari tempat perusahan beraktivitas, ikut rusak.

Dampak lain, air sungai yang kerap dikonsumsi warga saat berada di kebun juga tercemar. Kini yang benar-benar lenyap pohon palem, jambu mete, dan melinjo.

Khusus daun palem, warga biasanya memanfaatkan daunnya untuk menganyam tikar. “Hilang sumber pendapatan dari menganyam tikar,” sebut Wa Asi.

Dampak berlipat yang dirasakan warga secara ekonomi tak membuat PT MPM jengah. Pada Desember 2024—PT Trijaya Delapandelapan Mineral (TDM)—sub kontaktor dari korporasi itu berencana mengeruk ore nikel di Gunung Tinggi.

Warga lantas protes hingga menghadang mobilisasi eksavator ketika melewati jalan dusun, menuju area konsesi.

Mereka menuntut, perusahan setop beroperasi karena dampaknya akan merusak lahan pertanian dan mencemari perairan. Meski begitu, Arief Samal, tak menggubris pesan WhatsApp dan panggilan Betahita untuk konfirmasi.

Yang Rusak Permanen dan Ancamannya Kelak

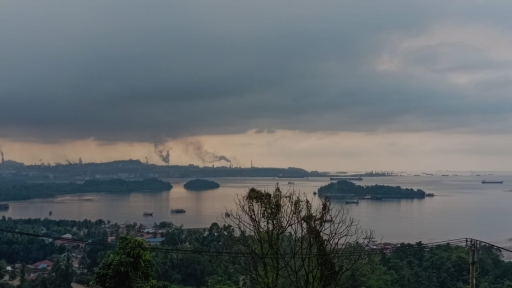

Akhir Juli 2025, jurnalis Betahita bersama empat pemuda dusun menyusuri perairan Gunung Tinggi menggunakan longboat. Perahu digerakan mesin berkapasitas 15 tenaga kuda. Dari lepas pantai, terlihat jetty tak lagi terurus, dibiarkan rusak begitu saja.

Namun area bukit-bukit belakang pelabuhan tongkang itu telah terkelupas di mana-mana. Di sisi lain, terdapat tumpukan besar ore nikel dan longsoran dari bekas galian yang langsung menengadah ke perairan.

Dulunya, tempat ini menjadi tempat favorit nelayan Dusun Telaga Piru mencari ikan, termasuk La Ogi. Berbeda dengan warga lain, pria berbadan kekar itu hanya mengandalkan laut sebagai mata pencarian utama.

“Sudah sejak kecil, beta menjadi nelayan mencari ikan diperairan itu. Tetapi sekarang ikan sudah tidak ada lagi karena terumbung telah rusak,” jelasnya.

Kini ia harus merogoh kocel lebih dalam demi bisa membeli bahan bakar minyak (BBM). Sebab kata dia, melaut mencari ikan sudah lebih jauh, bisa mencapat perairan Desa Kaibobo dan Dusun Katapang.

Kelurahan serupa juga disampaikan Sudiman. Dia bilang selain perairan, telaga yang diberi nama sapa seperti nama dusun sebelumnnya ada banyak keramba budidaya ikan. Semenjak perusahan beroperasi medio 2007, air di telaga menjadi keruh saat hujan dan berubah kuning kecoklatan.

Waktu senggang dulu dipakainya mencari ikan di telaga. Namun sekarang sudah susah sekali, sebab kalau hujan air selalu keruh. Dia mencurigai dampak dari bekas aktivitas pengerukan di Gunung Tinggi.

“Penyebab limpasan lumpur dari bekas aktivitas perusahan masuk ke telaga saat hujan,” jelasnya.

“Beta selalu berdoa dalam sujud terakhir, meminta supaya perusahan tidak beroperasi lagi. Katong (kita) menderita,” harapnya. Doa yang sama juga selalu dipanjatkan Ode Arwan dan Sudiman, rekan La Ogi.

Tokoh Agama Dusun Telaga Piru, La Tujuh, bercerita bahwa telaga itu selain pemadangannya yang memukau, pula dimanfaatkan warga untuk mandi di saat penghujung bulan Safar, tepatnya hari Rabu.

Tradisi sudah dilakukan warga turun temurun. Mereka juga membawa makanan yang diletakan dalam dulang untuk dimakan bersama-sama.

“Mandi di bulan Safar itu untuk membersihkan diri dari keburukan dan penyakit. Setelah itu dilanjutkan makan bersama dan berdoa,” jelasnya sembari mengatakan kalau telaga tercemar mengancam ritual tersebut.

Bayu Salan, seorang satu pelancong tempat itu, khawatir ancaman aktivitas tambang nikel akan merusak keindahan Gunung Tinggi. Bagi dia, pemandangan hijau dan laut yang melatar belakanginya, adalah ‘surga’ bagi para pelancong.

“Spot selfie gratis bagi siapa pun yang tahu tempat ini, namun dikhawatirkan akan rusak juga,” jelasnya.

Metode Agroforestri dan Dampak Nilai Ekonomi

Cerita Bahar beda lagi, pria berbadan kekar ini dulunya pekerja tambang di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sebagai juru las, upah per hari dibayar Rp 250 ribu dengan tambahan bonus bulanan Rp 600 ribu.

Setelah bekerja dua tahun, ia lantas berhenti dan memilih kembali ke Dusun Telaga Piru. Di tanah kelahiran, ia menggarap lahan keluarga di Gunung Tinggi dengan menjadikannya kebun cawai rawit, tomat, dan sayur mayur.

Hasil panen tak terbilang, melebihi upah sebagai buruh di perusahan ekstraktif. ”Pendapatan sebulan bisa Rp 10 juta, melebihi upah yang diterima dari perusahan tambang,” ungkapnya.

Hari-harinya banyak dihabiskan di kebun. Ia bisa bermalam hingga seminggu di sana. Kebun seakan menjadi rumah pertama. Ia turut memboyong istri membantu membersihkan rambatan rumput liar, juga menggarap lahan, kemudian menebar benih.

“Jadi kalau sudah panen, tanam kembali. Hasil panen biasanya istri yang jual ke pedagang.”

Ini berbeda dengan tambang. Tanah yang dikeruk hingga habis hanya menyisakan lingkungan yang rusak. Sudah begitu, kata Bahar, yang diuntungkan hanya pemilik perusahan.

Padahal kesadaran memanfaatkan tanah dan menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan sudah berlangsung sejak lama di Dusun Telaga Piru. Makannya tak heran, kebun mereka selalu produktif.

Keuntungan dari kebun itu tak hanya dipakai memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi disisakan untuk sekolah anak. Misalnya Si Ali Buton, sembilan anaknya bergelar sarjana berkat hasil kebun kelapa dan singkong.

“Dari sembilan anak yang bergelar sarjana, sebagian sudah menjadi PNS,” ujar pria 79 tahun itu.

Kala ditemui, ia sedang beristirahat di rumah kebun. Ia baru saja membersihkan rambatan rumpur liar bersama istrinya, Wa Pompo, 69 tahun. Tak jauh dari rumah ini, tumbuh ubi kayu.

Wa Pompo yang bertugas mengelola singkong menjadi kasuami atau suami. Makanan khas Sulawesi Tenggara ini untuk dijual.

“Saat menyekolahkan anak-anak uangnya didapat dari hasil kopra dan jual suami saja,” ungkap Wa Pompo. Ali mengangguk membenarkan ucapan istrinya.

Ali mengaku sempat juga menanyakan dampak keuntungan dan kerugian yang dirasakan warga bila perusahan beroperasi. Tetapi pihak perusahan enggan menjawab. Malah perusahaan merusak kebun warga, dipakai untuk jalan perusahan.

“Kalau menguntungkan ya kita bicara. Iya. Kalau merugikan ya kita bicara. Tapi ini tidak, malah mereka gusur terus kebun,” kenang Ali.

Tak hanya Ali, Samsudin Lewenussa dan istrinya, Wa Duani juga menjadikan kebun sebagai sumber utama mengais rejeki demi menyekolahkan anak.

Menurut Samsudin—usianya kini 53 tahun—tentu ia tak bisa lagi bekerja kalau tambang nikel karena umurnya. Lalu kalau kebun ditambang untuk mengeruk ore nikel, tentu akan rusak. Dampaknya terhadap ekonomi keluarganya otomatis setop, tidak ada pertambahan nilai sisi ekonomi.

“Kalau lahan pertanian dikeruk nikel, akan(g) langsung habis. Tidak ada pertambahan dari nilai ekonomi,” jelasnya.

Ini berbeda dengan berkebun. Isi kebun miliknya terdiri dari pohon kepala, cengkih dan sayur mayur. Dia mencontohkan, buah kelapa selain diolah menjadi kopra tetapi juga bisa dijual per buah.

Dulu harganya Rp 2 ribu, saat ini sudah Rp 3 ribu per buah kelapa. Sementara kopra per tiga bulan, mencapai 1 ton setengah dari dua dusun berbeda.

“Kopra per kilogram biasanya harga terendah Rp 18 ribu, tetapi juga bisa Rp 20 ribu. Jadi total yang didapat dari olah kopra per tiga bulan Rp 10 Juta. Belum termasuk menjual singkong dan sayur mayur,” kata Wa Duani membantu Samsudin menjelaskan.

Untuk itu, Sekretaris Dusun Telaga Piru, Edy Masihu, meminta pemerintah dapat mengevaluasi IUP di kampung halamannya. Sebab, wilayah Gunung Tinggi dan Samauru, termasuk perairannya, tempat warga mengais rejeki dan menjadi tumpuhah hidup mereka.

“Jadi memang untuk persoalan wilayah ini pemerintah mesti harus berpikir panjang par (untuk) katong. Kalau sudah rusak lalu katong mau hidup bagaimana,” dia meminta.

Liputan ini didukung oleh Ekuatorial dan Earth Journalism Network – Internews

Share

Share