Ekonomi Restoratif biar Morowali Tak Mati

Penulis : La Ode Muhlas, KENDARI

Tambang

Kamis, 31 Juli 2025

Editor : Yosep Suprayogi

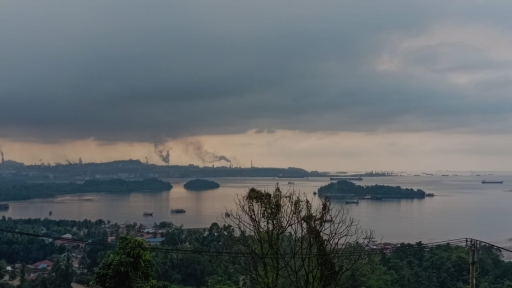

BETAHITA.ID - Keberadaan tambang nikel di Kabupaten Morowali menyusutkan lahan pertanian, dari sebelumnya 8.308 hektare menjadi 6.275 hektare. Data BPS Sulawesi Tengah pada 2024 menunjukkan sebagian lahan pertanian itu sudah beralih fungsi menjadi tambang nikel.

Walhi Sulawesi Tengah mencatat, terdapat 69 izin usaha pertambangan (IUP) di atas lahan konsesi seluas 235.216,72 di Kabupaten Morowali. Jumlah IUP ini yang terbanyak se-Sulawesi Tengah. Total ada 134 IUP dengan total seluas 387.635,2 hektare di Sulawesi Tengah.

Adapun luas konsesi IUP nikel di Sulawesi Tengah per 2025 adalah:

- Tojo Una-una: 10.800 hektare

- Banggai: 71.667 hektare

- Morowali Utara: 68.951,48 hektare

- Morowali: 235.216,72 hektare

Penyebab sektor pertanian di kawasan IMIP menyusut juga karena kondisi lingkungan yang memburuk akibat beroperasinya 18 PLTU batu bara yang memiliki total daya sebesar 3.867 megawatt. Dugaan lingkungan tercemar semakin kuat karena Kementerian Lingkungan Hidup menemukan IMIP tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan air limbah tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Adapun pengujian sampel air Sungai Bahodopi dan Labota sebagai sumber pengairan di kawasan IMIP yang dilakukan Walhi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Friends Of The Earth (FOE) Japan pada akhir Januari-awal Februari 2024, menemukan adanya paparan kandungan kromium heksavalen sebesar 0,075 miligram/liter. Kromium heksavalen (kromium -6) merupakan bentuk senyawa kromium dihasilkan proses industri.

Sifat zat logam berat ini toksik, bioakumulatif, dan celakanya persisten alias tidak dapat terurai di dalam lingkungan. Dalam lingkungan perairan, kromium terdapat beberapa keadaan oksidasi mulai dari -2 hingga +6. Kromium di tanah dan air permukaan paling banyak dalam bentuk +3 dan+6.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah menemukan kerusakan lingkungan akibat pelanggaran yang dilakukan IMIP. Dalam keterangan tertulis per 17 Juni 2025, KLH menyatakan, beberapa fasilitas IMIP tidak tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wilayah operasi. Di antaranya kegiatan pembangunan pabrik serta kegiatan lain seluas lebih dari 1.800 hektare.

Pelanggaran lain yang ditemukan adalah perusahaan melakukan penimbunan slag nikel dan tailing tanpa izin di area seluas lebih 10 hektare dengan volume diduga lebih dari 12 juta ton. Tim pengawas juga menemukan pelanggaran lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahomakmur yang belum memiliki persetujuan lingkungan. Pengelolaan air lindi dari sampah juga tidak dilakukan dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan.

Satuan kerja BPLH juga menemukan kualitas udara di kawasan industri PT IMIP tidak sehat dengan hasil pantauan terhadap udara ambien pada ukuran partikel udara TSP dan PM10 melebihi baku mutu. Buruknya kualitas disebabkan aktivitas 24 sumber emisi pada fasilitas industri tidak memasang alat perekam gas beracun. Penelitian Transformasi untuk Keadilan Indonesia (Tuk Indonesia) bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako menemukan aktivitas PLTU batubara captive menjadi pemicu pencemaran Sulfur Dioksida (SO2) cukup tinggi di udara. Dari pengujian kualitas udara ditemukan kadar SO2 sebesar 288,497 mikrogram/meter3, melebihi baku mutu ditetapkan pemerintah sebesar 150 mikrogram/meter3.

“Selain itu, pengawas lingkungan hidup mendapati adanya bukaan lahan seluas lebih kurang 179 hektare yang berbatasan langsung dengan areal IMIP. Ini menjadi perhatian kita agar PT IMIP selaku pengelola kawasan menaati persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan AMDAL. PT IMIP harus menghentikan kegiatan yang belum dilingkup dalam persetujuan lingkungannya,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan tertulisnya dikutip Sabtu (12/7/2025).

Menanggapi hasil temuan KLH itu, Head of Media Relations IMIP Dedy Kurniawan mengatakan, seluruh luas kawasan IMIP telah mempunyai dokumen Amdal yang diterbitkan pada 2020. Setiap tahun IMIP mengembangkan proyek kawasan dengan mengajukan dan melengkapi segala persyaratan dokumen Amdal kepada KLH. Luas pengembangan kawasan diajukan seluas 1.800 hektar pada 2023.

“Sampai saat ini pihak IMIP sendiri masih menunggu persetujuan dan/atau dokumen yang dimaksud ditandatangani oleh KLH. Selain itu, telah dilakukan sidang Amdal dan dalam tahap menunggu draft surat keputusan (SK),” katanya melalui keterangan tertulis diterima Rabu (16/7/2025).

Sementara terkait IPAL, Dedy menjelaskan, kawasan IMIP mempunyai kendala topografi pada masing-masing smelter yang tidak memungkinkan untuk menerapkan IPAL terpusat. IMIP telah menyampaikan kendala tersebut kepada KLH. Hasilnya, IMIP boleh memiliki IPAL komunal klaster, sebagaimana berita acara nomor 182/KLH-IMIP/BA/MWL/VI/2023.

Sebagai catatan, para tenant di kawasan IMIP telah melakukan pengelolaan IPAL secara mandiri, dan selanjutnya disalurkan ke kanal yang dikelola IMIP. “Kami menyadari pentingnya peningkatan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Atas hal itu, kami akan memaksimalkan koordinasi dan pengawasan,” kata Dedy.

Lingkungan yang tercemar ini diduga menurunkan produktivitas lahan pertanian. Laporan BPS Sulawesi Tengah 2024 mencatat luas sawah di Morowali mencapai 7.426,05 hektare dengan produktivitas 40,15 kuintal per hektare. Jumlah ini mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada 2019 luas panen padi mencapai 9.068,94 hektare dengan produktivitas 49,26 kuintal per hektare.

Analisa lembaga pusat penelitian energi dan udara bersih CREA memperkuat dampak pencemaran akibat kegiatan industri nikel di Sulawesi Tengah terhadap sektor pertanian dan perikanan. CREA menghitung, kerugian nilai tambah ekonomi lebih dari Rp6 triliun dalam 15 tahun sedangkan petani dan nelayan menderita kerugian sebesar Rp3,64 triliun dalam 15 tahun.

Adapun menurut perhitungan Celios, peralihan dominasi sektor pertanian ke pertambangan di Kabupaten Morowali juga tidak signifikan terhadap kesejahteraan warga. Celios menghitung kontribusi sektor pertanian terhadap kas daerah Morowali berada di kisaran 18,6 persen-25,3 persen pada 2010-2014 atau sebelum masifnya kegiatan hilirisasi nikel. Saat itu, penurunan angka kemiskinan terjadi secara konsisten. Pada tahun-tahun berikutnya seiring peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan pengolahan nikel dan menurunnya sumbangsih sektor pertanian, persentase penduduk miskin masih mengalami penurunan, namun tidak sebesar tahun 2010-2014.

Peneliti Celios Panji Kusumo mengatakan, ketergantungan terhadap industri nikel akan menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi Morowali. Pasalnya, nikel merupakan sumber daya perut bumi tidak dapat diperbarui namun bentuk pengelolaannya menimbulkan jejak kerusakan lingkungan secara berkepanjangan.

Kata Panji, Morowali perlu melakukan diversifikasi ekonomi untuk melepaskan ketergantungan dari industri nikel dengan menerapkan konsep ekonomi restoratif yang mendorong pengelolaan usaha berbasis non pertambangan berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Usaha non pertambangan berpotensi dikembangkan antara lain sektor perikanan, pertanian termasuk perkebunan dan kehutanan. “Itu adalah sektor yang berkelanjutan dan lebih ramah lingkungan. Dan efek keuntungannya ke masyarakat cukup banyak. Masyarakat kecil terutama,” katanya dihubungi melalui sambungan seluler, Sabtu (21/6/2025).

Pertanian dan perikanan di Morowali masih menjadi sektor primer meski pertumbuhan relatif stagnan kurun waktu beberapa tahun terakhir. Nilai output sektor tersebut pada 2023 masih jauh lebih tinggi dibanding 2013. Dalam arti pertanian dan perikanan masih mampu tumbuh meski dengan sumber daya minim. Peningkatan input bagi kedua sektor berpotensi menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi. Di samping itu, pengembangan sektor pertanian secara berkesinambungan ikut memengaruhi pembangunan sektor lain.

Kajian analisa Celios dalam laporannya bertajuk “Potensi Diversifikasi Ekonomi Morowali-Produk Non Pertambangan” menyebutkan komoditas pertanian berpotensi dikembangkan di antaranya kelapa, pepaya dan jeruk dengan metode pengelolaan melalui program intensifikasi. Pemanfaatan ketiga komoditas didukung adanya tren peningkatan produksi. BPS mencatat produktivitas panen kelapa Morowali pada 2024 tertinggi selama lima tahun terakhir.

Komoditas kelapa mempunyai potensi skala nasional mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Saat ini sebagian besar hasil panen kelapa Morowali masih dikirim ke sentra industri pengolahan kelapa di luar kabupaten untuk diolah menjadi kopra, minyak Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa tradisional. Celios menganalisa Morowali belum cukup kompetitif mengolah hasil panen kelapa sendiri baik dari segi biaya maupun kualitas sesuai kebutuhan pasar. Padahal, Morowali dapat membangun pusat pengolahan kelapa efisien dari sisi logistik memanfaatkan kemampuan budidaya kelapa.

Peningkatan produktivitas kelapa dapat dimanfaatkan secara konstan melalui metode peremajaan tanaman dengan varietas lebih unggul. Kemudian supaya pengelolaan komoditas kelapa menjadi program unggulan, kelompok petani perlu mendapat pelatihan guna mengasah keterampilan tata kelola. Pemerintah Morowali dapat berinvestasi membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan satuan kerja pendukung pengelolaan komoditas kelapa dilengkapi pusat pembibitan varietas unggul menggunakan teknologi terbaru seperti kultur jaringan dan kebun percontohan untuk pelatihan petani.

Di sisi lain, efek berkesinambungan pengelolaan komoditas kelapa dapat mendorong pembukaan usaha sektor jasa pengolahan. Manakala hasil panen kelapa sudah cukup stabil, Morowali dapat mengundang mitra swasta membuka pabrik dan sentra pengolahan kelapa menjadi produk turunan yang dapat dijual dengan nilai lebih tinggi di pasaran. Sebagai langkah awal, pengolahan kopra dapat dibangun dan dilanjutkan pengolahan produk turunan seperti minyak kelapa, VCO dan arang.

Dua komoditas pertanian lain berpotensi pula dikembangkan berupa jeruk dan pepaya. Pasaran dua jenis buah tersebut semakin terbuka seiring peningkatan jumlah kelas menengah bersamaan peningkatan jumlah tenaga kerja dari luar Morowali. Sehingga berpotensi menaikkan permintaan konsumsi buah lokal. Komoditas pepaya dan jeruk makin terbuka dikembangkan karena didukung produksi terjadi secara signifikan. Laporan BPS Morowali 2024 mencatat produksi jeruk meningkat dari sebesar 1459 kuintal pada 2022 menjadi 26.332 kuintal pada 2023. Diikuti kenaikan produksi pepaya dari 4.069 kuintal di 2022 menjadi 16.653 kuintal di 2023. Skenario pengembangan dilakukan dengan mendorong buah jeruk dan pepaya menjadi menu wajib bagi jasa penyedia makanan yang beroperasi di Morowali.

Pemerintah daerah juga dapat mewajibkan ritel modern untuk meniagakan produk lokal termasuk buah jeruk dan pepaya. Apabila stok buah masih mencukupi maka diperlukan pengolahan dilakukan dari skala UMKM hingga industri besar, tergantung ketersediaan suplai bahan baku dan infrastruktur pendukung. Buah jeruk dapat diolah menjadi aneka minuman dan makanan seperti jus, selai, puding, manisan dan dodol. Sedangkan pepaya diolah dalam bentuk sayuran, keripik, manisan, saus, dodol hingga dikalengkan.

Di samping itu, menurut kajian Celios, pengembangan sektor pertanian mesti disertai pembangunan infrastruktur jalan memadai untuk menunjang akses distribusi barang komoditas usaha. Jalan-jalan utama hasil pertanian di Morowali setidaknya harus memenuhi kriteria jalan kelas II bahkan lebih supaya mampu menanggung beban lalu lintas kendaraan berat. Selain itu, diperlukan standar pelabuhan sesuai kebutuhan aktivitas bongkar muat hasil pertanian. Saat ini pelabuhan di Morowali sebagian besar masih didesain untuk bongkar muat hasil tambang. Kondisi tersebut mengharuskan adanya penambahan area bongkar muat hasil pertanian. Apalagi jika barang olahan pertanian telah berkembang menjadi minyak kelapa memerlukan pelabuhan dan pergudangan khusus untuk bongkar muat cairan.

Pelabuhan Morowali menempati peringkat ketiga nasional jika diukur dari bobot barang dibongkar-muat. Namun, ramainya pelabuhan bertolak belakang dengan kondisi jalan kabupaten. BPS mendata kondisi jalan di Morowali 65 persen mengalami rusak berat, bahkan tidak tampak dialasi aspal. Data panjang jalan menurut kondisi jalan menunjukkan terjadi penurunan kondisi cukup signifikan dari 2022-2023. Kenaikan panjang jalan berkondisi rusak berat melampaui kenaikan panjang jalan berkondisi baik. Mengindikasikan percepatan penurunan kondisi jalan melebihi percepatan pembangunan dan perbaikan jalan.

Kerusakan jalan di Morowali berdampak langsung terhadap kontribusi PDRB sektor transportasi, logistik dan pergudangan hanya sebesar 0,35 persen dari total PDRB Morowali. Dinilai tidak lazim dengan pelabuhan seramai itu seharusnya memiliki PDRB dari sektor transportasi, logistik, dan pergudangan sebesar 4,24 persen di atas rata-rata nasional. Menurut Celios, kondisi ini perlu direspon dengan meningkatkan laju pembangunan dan perawatan jalan serta pemisahan lebih jelas antara jalan nasional dan provinsi sehingga beban angkutan barang lebih proporsional terhadap kapasitas jalan.

Celios menghitung secara kumulatif hingga tahun ke-20 pengembangan sektor pertanian diperkirakan akan mampu memberikan tambahan output dan PDRB masing-masing sebesar Rp25 triliun dan Rp25,9 triliun. Pada 15 tahun pertama kebijakan pengembangan sektor pertanian diperkirakan akan memberikan efek output rata-rata sebesar Rp603 miliar dan efek PDRB rata-rata sebesar Rp164 miliar. Sebagian besar bersumber dari program intensifikasi pertanian kelapa serta pengembangan jeruk dan pepaya melalui program “wajib lokal Morowali” di pusat ritel serta dalam penyediaan makanan dari industri boga di Morowali.

Namun, Panji menekankan upaya pengembangan sektor pertanian paling utama membutuhkan strategi tata kelola lingkungan dijalankan secara regulatif guna mendukung jaminan masa keberlangsungan usaha. Pemerintah daerah mesti mendorong pemberlakuan konsep ‘no go zone’ atau penentuan kawasan dilindungi bagi kawasan pengelolaan pertanian dari kegiatan industri nikel supaya tidak terus memberikan dampak negatif yang menurunkan produktivitas.

Menurutnya, kondisi kerusakan lingkungan di Morowali menutup peluang realisasi penerapan ekonomi restoratif dalam menggarap pengembangan sektor pertanian. Terlebih pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas untuk mengendalikan carut-marut kegiatan industri nikel berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN). “(Morowali) makin lama makin tergerus oleh tambang. Jadi makin lama industri nikel berjalan makin hilang potensi Morowali untuk mengembalikan ekonominya ke ekonomi yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Masalah lain menjadi penghambat pemulihan ekonomi di sektor pertanian dipengaruhi adanya alih fungsi lahan terjadi signifikan disertai fenomena pergeseran perilaku masyarakat yang sudah membelakangi kehidupan bertani. Mereka mengganti fungsi lahan tani untuk membangun berbagai jenis usaha dengan bergantung terhadap keberadaan kegiatan industri nikel.

“Ada kekhawatiran terputusnya rantai pengetahuan pertanian. Lahannya berubah nggak jadi petani lagi lalu anak-anaknya jadi penambang. Walaupun lahannya bisa diperbaiki, ada risiko orang-orangnya tidak lagi memiliki pengetahuan untuk mengolah lahan tersebut. Jadi kalau saya ringkas apakah pertanian berpotensi, saya bilang tidak.” jelasnya.

Rumusan proyeksi pembangunan berkelanjutan di bidang pertanian di Kabupaten Morowali termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Sesuai perencanaan pembangunan berkelanjutan dijalankan melalui pemetaan pola ruang dengan menetapkan sebuah kawasan lindung sebagai lahan peruntukkan bagi sektor pertanian khususnya tanaman pangan. Menurut uraian dalam dokumen RPJPD disebutkan luas kawasan lindung tersebar di sejumlah kecamatan di Morowali termasuk Bahodopi mencapai lebih kurang 99.576,41 hektare.

Namun, perencanaan tersebut menghadapi tantangan di tengah pesatnya perkembangan tata kelola industri nikel yang kerap memiliki konsekuensi terhadap kerusakan lingkungan. Atas hal ini, penulis sudah mencoba menghubungi Pemerintah Kabupaten Morowali melalui pejabat Bappeda Anna Rukmana. Sayangnya dia tidak menanggapi kembali kiriman pesan daftar pertanyaan seperti yang dikirimkan Senin (7/7/2025).

Artikel ini bagian kedua dari dua tulisan. Liputan ini didukung oleh Traction Energy Asia (TEA) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam program fellowship Akademi Jurnalis Ekonomi Lingkungan (AJEL) batch 3.

SHARE

Share

Share