Koalisi: AZEC adalah Greenwashing Berlabel Dekarbonisasi

Penulis : Aryo Bhawono

Energi

Sabtu, 03 Mei 2025

Editor : Yosep Suprayogi

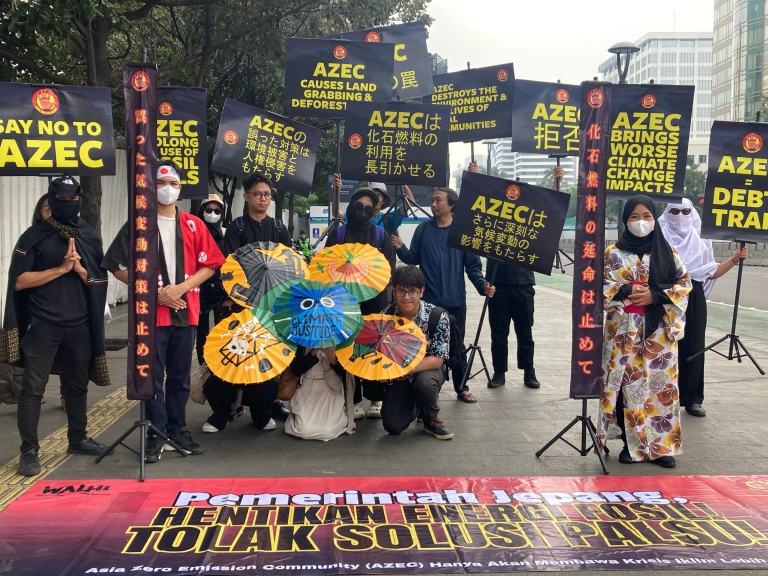

BETAHITA.ID - Kelompok masyarakat sipil menggelar demonstrasi menjelang kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang bertindak sebagai Utusan Khusus Perdana Menteri dan Penasihat Utama Asosiasi Parlemen Asia Zero Emission Community (AZEC) pada 3-5 Mei 2025 mendatang. Mereka menilai program ini merupakan upaya greenwashing berlabel dekarbonisasi.

Kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRuHA), dan Center of Economic and Law Studies (Celios) melakukan aksi ini di depan Kedutaan Besar Jepang Untuk Indonesia di Jakarta pada Jumat (2/5/2025).

Dalam orasinya mereka menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC yang dipimpin Jepang. Mereka menganggap inisiatif ini tidak lebih dari sekadar upaya greenwashing yang diberi label sebagai dekarbonisasi meski pemerintah Jepang selalu menyebut inisiatif ini merupakan upaya menuju netralitas karbon dengan menciptakan kemitraan luas.

AZEC justru menjadi ancaman bagi lingkungan hidup di tengah merosotnya proses demokrasi. Inisiatif ini pun berpotensi mempercepat perampasan lahan, meningkatkan deforestasi, dan menciptakan beban ekonomi dan fiskal (kesulitan utang) yang dapat merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Divisi Kampanye Walhi, Fanny Tri Jambore, menyebutkan proyek, perjanjian, dan kerja sama dalam AZEC berpotensi memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia. Namun, hingga saat ini, keputusan untuk menyetujui berbagai inisiatif dalam dokumen AZEC belum pernah dilakukan melalui konsultasi terbuka dengan komunitas lokal di wilayah pelaksanaan proyek.

Inisiatif ini juga mendukung eksploitasi mineral kritis yang diperlukan dalam produksi baterai dan industri kendaraan listrik. Pada praktiknya pertambangan mineral kritis di Indonesia justru mempercepat deforestasi hutan hujan yang berfungsi sebagai penyerap karbon.

Pada 2023, WALHI memperkirakan 1,3 juta hektare konsesi tambang mineral kritis di Indonesia terletak dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, yang dapat memicu meningkatnya angka deforestasi dan kerusakan hutan.

“Ketiadaan informasi yang memadai, transparansi, maupun partisipasi bermakna dari masyarakat dalam persetujuan terhadap proyek-proyek, perjanjian, dan kerja sama AZEC menyebabkan Pemerintah Jepang dan Indonesia gagal mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, serta hak asasi manusia yang dapat muncul dan berpengaruh pada masyarakat luas. Oleh karena itu implementasi AZEC harus dihentikan karena tidak sejalan dengan kepentingan publik.” ucap dia.

Ia mencontohkan Proyek Waste to Energy (WTE) Legok Nangka di Kabupaten Bandung bermasalah terkait transparansi dalam pemilihan teknologi insinerator dan terpilihnya konsorsium Jepang, Sumitomo-Hitachi Zosen, dengan keterlibatan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang dapat memengaruhi keputusan tersebut. Proyek lain seperti PLTPB Muara Laboh di Sumatera Barat juga minim keterlibatan komunitas terdampak, menyebabkan petani mengalami gagal panen dan warga sekitar menghadapi dampak langsung tanpa konsultasi yang memadai.

Pengkampanye Jatam, Al Farhat Kasman, menyebutkan AZEC mendorong teknologi dan pendekatan seperti CCUS, co-firing dengan hidrogen, amonia, biomassa, serta LNG yang justru mempertahankan penggunaan energi fosil. Langkah ini menghadirkan berbagai ancaman bagi lingkungan dan komunitas, dengan banyaknya laporan mengenai dampak negatif penggunaan energi fosil di Indonesia. Oleh karena itu, memperpanjang penggunaan energi fosil berarti memperpanjang penderitaan masyarakat.

"Dengan demikian, inisiatif ini tidak dapat diharapkan berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang diperlukan untuk mencapai target suhu global 1,5°C sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris, sehingga tidak membantu upaya memerangi perubahan iklim." Tutur

Proyek dan kerja sama dalam AZEC menunjukkan upaya untuk mempertahankan penggunaan energi fosil, seperti yang terjadi di Paiton, Jawa Timur. PLTU di kawasan tersebut telah beroperasi selama beberapa dekade dan seharusnya segera dihentikan karena dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, serta mata pencaharian petani dan nelayan. Namun, di bawah AZEC, operasionalnya terus didorong, termasuk melalui inisiatif PT PLN Nusantara Power (PLN-NP) dan Mitsubishi Heavy Industries yang mengembangkan pembakaran biomassa bersama batu bara, serta kerja sama PLN-NP dan Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (TESS) dalam mempromosikan teknologi penangkapan karbon.

Kerjasama ini dilakukan antara Pertamina, Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC), dan Japan Petroleum Exploration Corporation (JAPEX) untuk melakukan uji injeksi CO2 di ladang minyak Sukowati di Indonesia.

Selain itu rencana Chubu Electric Power Co. dan BP Berau Ltd., terus melanjutkan proyek penyimpanan karbon yang ditangkap dan dikirim dari Jepang di area proyek LNG Tangguh di Papua.

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) menegaskan bahwa proyek-proyek besar yang menyebabkan konflik lingkungan dan pelanggaran HAM tidak seharusnya dilanjutkan hanya demi ambisi dekarbonisasi. Juru Kampanye KRUHA, Sigit Karyadi, menyebutkan salah satu proyek yang mendapatkan dukungan dalam AZEC untuk diterapkan di Indonesia adalah Geothermal atau Panas Bumi.

Selama ini regulasi terkait geothermal setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja masih bersifat eksploitatif, sehingga berpotensi memperburuk konflik agraria dan meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat.

Beberapa contoh seperti proyek Geothermal Muara Laboh yang merupakan investasi INPEX dan Sumitomo Corporation dan didanai oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) serta Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) telah menyebabkan gagal panen bagi petani akibat kerusakan irigasi. Selain itu, kedekatan lokasi pembangkit dengan kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat—hanya berjarak 250-500 meter—menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dalam jangka pendek maupun panjang.

“Hal serupa terjadi pada PLTP Sarulla, yang diinvestasikan oleh ITOCHU Corporation, Kyushu Electric Power, dan INPEX dengan pendanaan dari JBIC. Proyek ini mengakibatkan penurunan pendapatan petani akibat kerusakan tanaman serta saluran air. Selain itu, proses pembebasan lahan dilakukan tanpa nilai kompensasi yang setimpal, mengabaikan keberadaan tanaman masyarakat yang telah tumbuh di lahan tersebut,” ujarnya.

Celios sendiri menggaris bawahi meningkatnya beban ekonomi dan fiskal akibat implementasi AZEC di Indonesia. Proyek-proyek yang didukung AZEC seperti transisi energi menggunakan gas, geothermal, co-firing biomass, teknologi CCS/CCUS, dan hidrogen hijau menghasilkan dampak negatif pada ekonomi Indonesia dalam simulasi ekonomi yang memperhitungkan biaya lingkungan dan kesehatan.

Kondisi ini terjadi di tengah beban fiskal Indonesia yang akan bertambah akibat peningkatan klaim BPJS Kesehatan akibat dampak kesehatan dan penambahan subsidi energi karena kebijakan transisi ke gas, sehingga semakin meningkatkan kesulitan pembayaran utang jatuh tempo yang dalam tiga tahun ke depan akan mencapai Rp2.406 triliun.

"Selain dari skema pinjaman AZEC, peningkatan risiko debt distress Indonesia akan berasal dari penambahan biaya kesehatan atau klaim BPJS Kesehatan di Indonesia hingga Rp1.545,9-1.705,9 triliun hanya dari penambahan PLTG 22 GW CO2,’ ujarnya.

Peningkatan subsidi listrik akibat transisi ke gas bumi juga akan meningkatkan beban fiskal akibat kebijakan stabilitas biaya energi primer. Apalagi, kata dia, ternyata simulasi dampak ekonominya secara makro juga negatif.

Dalam simulasi terbaru dampak ekonomi penambahan PLTG 22GW di Indonesia akan menyebabkan output ekonomi minus hingga Rp 941,4 triliun dan penurunan serapan kerja 6,7 juta orang dalam proyeksi sampai tahun 2040.

SHARE

Share

Share