Seluruh Mata Tertuju pada Papua

Penulis : Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia

OPINI

Senin, 17 Juni 2024

Editor : Yosep Suprayogi

HAMPIR dua minggu setelah tagar #AllEyesOnPapua muncul di media sosial, lebih dari tiga juta orang mengunggah tagar tersebut di Instagramnya. Sebuah ledakan solidaritas yang hampir tidak pernah terjadi dari warga Indonesia terhadap orang Papua.

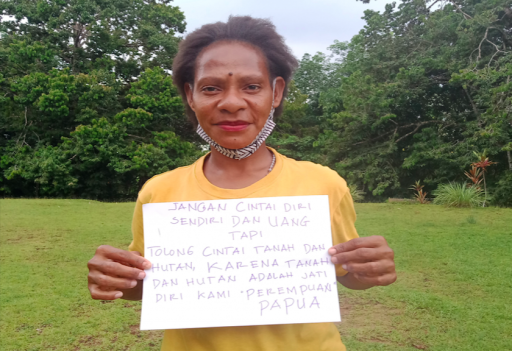

Pemicunya adalah kejujuran dan ketulusan hati pejuang lingkungan Masyarakat Adat Suku Awyu dan Moi, yang mampu menggerakan banyak orang yang selama ini takut bicara soal Papua, atau bahkan tidak pernah bicara soal masyarakat adat. Tapi pada mulanya adalah inisiatif beberapa anak muda yang membuat tagar #AllEyesOnPapua, yang kemudian menyebar tak terbendung secara organik. Tagar dibuat setelah viralnya video aksi Suku Awyu dan Moi yang melakukan doa adat dan ritual adat di depan Mahkamah Agung pada Senin (27/5/2024).

Narasi yang rasis dan menganggap orang Papua serupa separatis dan teroris mulai bergeser. Orang-orang berbondong-bondong menyampaikan dukungannya terhadap Masyarakat Adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, yang sedang melawan Pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan itu kini sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Kami Hanya Butuh Hutan

“Kami tidak butuh uang, dengan hutan kami bisa hidup. Kami tidak pusing tanpa uang,” ucap Hendrikus Woro dalam video di MA yang viral itu.

Pesan itu jelas dan sederhana, tidak pernah berubah sejak Pemerintah merencanakan pembukaan kebun sawit di tanah adat mereka. Namun, sayangnya ucapan itu tak sanggup membuka mata Pemerintah, bahwa masalah pembangunan di Papua—semestinya juga di seantero negeri—ialah masalah cara pandang. Bukan lagi soal siapa subjek dan objek pembangunan, tetapi untuk siapa pembangunan itu sejatinya dibuat.

Pemerintah harus paham bahwa melibatkan masyarakat adat dalam sosialisasi dan konsultasi tidak lagi cukup, apatah lagi yang selama ini dianggap sebagai prartisipasi itu tidak lebih dari token semata. Dari cerita persidangan ketika Suku Awyu yang diwakili Hendrikus menggugat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), terkuak fakta bahwa sosialisasi rencana pembangunan hanyalah token. Masyarakat adat hanya boleh datang, duduk dan diam. Jika mereka bersuara maka akan ada aparat yang menertibkan mereka. Padahal Indonesia sudah merdeka sejak 1945.

Pembangunan yang sering kita maknai sebagai proses perubahan yang mencakup sistem sosial, tidak hanya berwujud infrastruktur semata. Pembangunan dapat dimaknai dengan mengembangkan pilihan ekonomi, memajukan pendidikan dan budaya demi kesejahteraan. Hak atas pembangunan merupakan bagian dari hak asasi manusia sesuai Deklarasi Kopenhagen 1995 semestinya berpusat pada kepentingan rakyat. Dalam konteks khusus terkait masyarakat adat, pembangunan pun harus sesuai dengan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) atau persetujuan awal tanpa paksaan, yang merupakan hak asasi masyarakat adat. Pemerintah harus memastikan syarat ini dipenuhi sebelum memberikan izin-izin yang berdampak terhadap masyarakat adat.

Yang juga wajib ada adalah Pemerintah harus familiar dengan ide pembangunan dalam imajinasi masyarakat adat yang tidak melibatkan pembangunan infrasktruktur yang masif dan korporasi besar. Ketika masyarakat Suku Awyu ingin bertahan mengelola hutannya sendiri, pendapat tersebut perlu dimaknai sebagai sebuah gagasan pembangunan. Sebab, pembangunan tidak melulu soal menciptakan lahan produksi lagi, tapi merawat yang sudah ada pun dimaknai sebagai membangun oleh masyarakat adat.

Ahli ekonomi pertanian, Michael Albert Baransano dari Unversitas Papua yang bersaksi dalam persidangan di PTUN Jayapura, menyebutkan betapa tergantungnya masyarakat adat pada hutan tempat mereka tinggal. Sebab, hutan memberikan kehidupan bagi masyarakat adat. Dalam penelitiannya, Michael menyebutkan bahwa area yang didiami Suku Awyu sebaiknya dikembangkan untuk pertanian rakyat, bukan pertanian monokultur dari korporasi, sebab terbukti lebih kuat manfaatnya untuk masyarakat dari sisi ekonomi. Sehingga, ide pengelolaan hutan langsung oleh masyarakat adat ialah solusi yang ada di depan mata.

Evaluasi Pendekatan Pembangunan di Papua

Pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh ide pembangunan Papua yang berasal bukan dari masyarakat adat sebagai orang asli Papua. Sebab, ide pembangunan tersebut bisa jadi akan memperpanjang kutukan sumber daya alam di Tanah Papua. Dalam riset oleh Greenpeace bersama INDEF ditemukan betapa terbatasnya akses orang asli Papua (OAP) kepada tiga layanan publik utama yaitu kesehatan, pendidikan, serta pendapatan ekonomi. Selain itu ditemukan pula fakta bahwa pendapatan ekonomi yang hanya bersumber pada industri ekstraktif justru semakin memperparah kutukan sumber daya alam di Tanah Papua. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tanpa adanya investasi serius bagi pembangunan masyarakat asli Papua telah dan akan memperburuk kondisi sosial ekonomi mereka, serta ekosistem dalam jangka panjang.

Pembangunan bertujuan bukan cuma untuk Indonesia maju, tapi juga untuk Papua maju. Seluruh mata tertuju pada Papua, menginginkan perjuangan masyarakat adat Papua dimaknai sebagai langkah perjuangan yang terhormat dan pilihan mempertahankan hutan. Ini harusnya jadi prioritas. Masyarakat adat jangan dianggap sebagai pengambat pembangunan, sebab mereka sejatinya tidak pernah menolak pembangunan. Masyarakat adat hanya menginginkan ide pembangunan mereka dihargai dan didukung oleh Pemerintah.

Pemerintah seharusnya bisa membuka mata bahwa ada praktik baik tentang Pembangunan di masyarakat adat di Papua. Misalnya di Knasaimos, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, yang masyarakatnya telah berjuang tanpa kenal menyerah, sehingga menerima Surat Keputusan Pengakuan Wilayah Adat dari Bupati Sorong Selatan. Ketika pembalak kayu merbau dan perusahaan sawit menyasar wilayah mereka, orang Knasaimos gigih menolak. Mereka melawan dengan melakukan pemetaan wilayah adat, mengolah sagu untuk dijual sebagai wujud kemandirian dari sisi pangan dan ekonomi, hingga mendaftarkan pengakuan wilayah adat ke Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan–yang keputusannya mereka dapatkan sehari setelah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni lalu.

SHARE

Share

Share